如果只用一个词来描述供应链管理,我们想到的就应该是协作:一个公司做不好的,两个公司做;一个职能做不好的,两个职能做;一个人做不好的,两个人做,目的都是实现1+1>2的效果。

动物界也有协作,但只能局限在小范围、暂时性的。比如猴群一般就几十只猴子,很少能看到超过100只动物在一起干点什么。有人或许会说,那非洲角马几万只一起迁徙算什么?那不算协作,就跟你走在熙熙攘攘的大街上,虽然人多,相互之间并没什么关系一样。

但是,在战争、登月、原子弹开发这样的大项目上,人类却动辄有几万、几十万甚至百万人的协作----大规模协作是人类文明的标志。文明人之间的矛盾呢,主要是通过谈判、协作来解决,而不是诉诸武力。越是落后的、保守的,越动不动就不协作了。这也是为什么在《世界是平的》一书中,弗里德曼差不多500次提到"协作"一词。

那为什么在公司里,很多时候大家却不协作呢?或者说,为什么你和你老板、你和你的员工协作度高,而兄弟职能之间却经常互相挖坑,壁垒林立,形不成链呢?

我们先看个案例。

有一个企业,采购是最低价导向,便宜没好货,供应商的交付和质量就不好,影响到生产;生产是产能利用率导向,就大批量生产,导致供应周期长;计划部长背着给客户的按时交货率指标,一方面驱动不了采购、生产等内部供应商,另一方面销售很强势,于是两面受敌,就成了"寡妇岗位"(岗位设置有问题,谁做都很难成功),每两年就得换人。

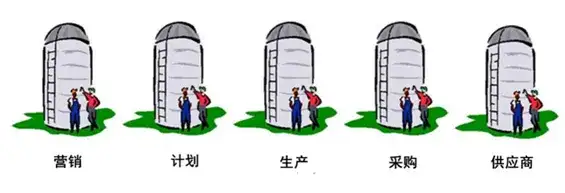

职能山头林立,协作度低,形不成供应链

怎么办?兄弟职能不协作,你的第一大招就是让对方"背指标",比如让采购背零部件、原材料的按时交付,让生产背成品的按时交付。毕竟,绩效考核是改变组织行为的关键。不过想想看,天底下有哪一家企业,采购和生产不承担任何交付指标,只承担降本和产能利用率指标?没有。既然有指标了,那为什么还是驱动不了行为改变呢?很简单,这些指标没有成为强相关指标,没有真正给背上。

强相关指标要具备两个特点:(1)做不到要挨板子(被考核);(2)能够相对客观量化(证明没做到)。自上而下的纵向指标往往是强相关的,比如营收指标、年度降本,做不到的话老板会找你的麻烦,而且老板也能知道你没做到。但来自兄弟职能的横向指标呢,比如按时交货率、质量合格率,往往这两点都没法满足。

这里的原因有二。其一,横向指标在绩效考核中权重太低,没法引导员工的行为改变;其二,管理精细度不够,没法有效客观量化横向指标。

强相关指标必须具备的两个特点

图片来源:vectorstock.com

我们先说考核权重。显而易见的解决方案是增加权重,但在KPI泛滥的情况下,每个人都有那么一长串指标,不管怎么调整,总有些指标的权重不够。

一种解决方案呢,就是设定门槛,比如交付、质量有任何一个指标低于门槛值,你就得站在老总面前解释,这半年的绩效奖就有危险。这就跟医生看病一样,血压、血糖、胆固醇等都不得超标一样:如果有一样超标,那就不正常。

另一种解决方案是矩阵式汇报结构:给员工安排两个老板,比如一条线汇报给职能,另一条线汇报给业务。职能老板在公司内部,承担很多自上而下的压力,关注点一般是效率指标,比如成本更低、产能利用率更高、库存周转更快;业务老板要面对客户,关注的更多是横向服务指标,比如交付更快、质量更好。年末的时候,这两个老板一起,给员工定奖金,加工资----这是最实质的考核,让横向指标"强相关"化的关键。

矩阵式结构下,两个老板的诉求往往是矛盾的。比如为了交付快,就得多放库存、多备产能,牺牲库存周转、产能利用率。但这没关系:人天生就有对付矛盾指标的能力:小孩子一生下来就有两个"老板",往往一个让往东,一个让往西,小孩子天生就知道如何来平衡,让爸爸妈妈都满意。

之所以讲这些,是因为商业问题多为两难,不能取舍,只能平衡。比如不能因为成本而牺牲质量,也不能因为质量而不顾成本。最实质的做法,就是让同一个人对两难指标都负责。比如销售不但要卖得多(销售额),而且不能剩得多(过剩库存);质量不能只管"杀",不管"埋"----供应商质量有问题,就给"枪毙"了不让送货,产线断货不关自己的事;设计不能只管性能,不管成本。两难指标驱动下,跨职能协作就会更通畅。

接下来,我们讲强相关指标的客观量化。

现代管理学告诉我们,没法量化的就没法管理。在管理粗放的企业,活儿干了,但数据往往难以客观量化。让我们拿供应商的按时交货率为例来说明。之所以用按时交货率,是因为在所有的指标中,这是最直观,也最简单明了的指标:要么按时,要么不按时,有什么可争辩的?且慢,这问题远没有那么简单。

先说什么是按时。计划说,按时就是能够满足客户需求,以客户的需求日期为基准来统计,供应商的按时交货率自然很难看。采购为了自保,就基于标准交期来统计,供应商的按时交货率自然很高。同一个指标,两种表述,鸡对鸭讲,每个人都不无道理,当然谈不上"客观量化",自然没法驱动采购的行为改变。

那什么叫按时?供应商说,我理解你们3月1日要货,但车工、铣工、精加工一道工序都不能少,最快也是3月底。计划说,3月底的话,客户的黄花菜早就凉了,不行。供应商说3月20日行不行?计划说那还是太晚。采购就继续跟供应商谈。最后说加班加点3月15日,否则要货没有,要命一条。计划不喜欢,但也只能这样了。就这样, 承诺日期3月15日就成为按时不按时的标准,计划、采购和供应商三方都认可,是最客观的按时交货率。

这看上去很简单,不是吗?没错,对于一个具体的订单来说,这是不难。但想想看,一个公司,每天动辄有几十几百甚至几千个订单,每个订单都这么来回拉锯,达成三方一致,可不是件容易的事。好不容易达成一致了,第二天需求一变,得,又得重新来一次,这工作量有多大,离开信息系统的支持,简直不可能完成。

在信息化程度高的企业,采购订单由ERP自动生成,发给供应商;供应商确认交期、数量、单价,通过电子商务传递给采购方;大部分情况下供应能够匹配需求,这就作为供应商的承诺写入ERP,成为后续判断是否按时的标准,不需要任何人工介入;如果不匹配,系统会自动提醒供应商做出更好的承诺;还不够好的话,采购员、物控员、催货员就人工介入,打电话,发邮件,找老板,督促供应商改进交付,直到供应商做出三方都能认可的承诺。

看得出,有电子商务支持的话,百分之八九十的事儿由信息系统做了,员工只是负责那5%、10%的例外;没有电子商务的话,员工就不得不把所有的情况都当例外,我还没见过哪一个公司有足够多的人手,能手工确认每个订单的供应商承诺日期,并随着需求日期的更新而更新。遗憾的是,大多数企业都没有这样的电子商务,所以就没有能力做精、做细,在订单层面客观统计供应商的按时交货率。

没有三方认可的承诺日期,计划就继续基于需求日期统计,按时交货率自然很差;采购为了自保,就继续基于正常交期统计,按时交货率自然很好。告到老板那里,老板一看,双方都有理啊,只好批评教育,宣教一番"以客户为导向",不了了之。结果呢,计划只能以内部客户的身份,从道义上给采购压力;而采购呢,虽然"背"着供应商的按时交付指标,实际上形同虚设,起不到"强相关"的作用,驱动他们的仍然是单一的价格指标。

最简单的按时交付都这么难以客观统计,质量、服务等指标就更难客观量化。

做不精做不细,没法有效量化横向指标,有些企业就在"企业文化"上大做文章,比如让大家学雷锋,到革命老区接受再教育等,但都效果有限,没法解决根本问题。

人们一旦谈到协作,首先想到的是意愿。其实,协作是个能力问题。管理能力越强,就越可能客观量化,建立强相关的横向指标,协作度就越高。

兼有外企和本土企业工作经历的很多人有同感:在那些管理相对完善的外资企业(粗放管理的外企不算),职能与职能、员工与员工之间的协作度一般更高。这并不是说那些员工的思想境界有多高----资本主义世界,上帝为大家,人人为自己,有什么崇高的思想境界可言?而是因为精细化管理下,外资企业更可能建立强相关的横向指标,驱动跨职能的协作。

作为管理者,为了强化跨职能协作,我们的任务是(1)给每一个职能、每一个人都设立强相关的横向指标;(2)投入资源,完善信息系统,客观统计这样的强相关指标。

评论