看到路透社的报道,说鉴于"萨斯"的经验教训,加拿大人学聪明了,开始提前准备。据说2007年,渥太华市就备了5500万只N95口罩,一直在仓库里放着。这不,等了十几年,新冠病毒来了,终于有了用武之地,可惜那堆积如山的口罩早已过期了。

在民主国家,一谈到花钱,政府历来是低效的代名词,怀着好意干傻事,这几千万只过期口罩就是典型的例子。但后面的问题是,对于疫情、地震、海啸这样的"黑天鹅"事件,从供应链的角度,我们该怎么对付?新冠疫情期间一直有人在问我,这里就一并作答。

解决方案还是得回到供应链的三道防线来:尽量作准预测,争取首发命中,这是第一道放线;预测不准的话就靠安全库存,这是第二道放线;安全库存不够了,就靠供应链执行,这是最后一道放线。显然,加拿大人足够聪明,知道自己没法预测这样的"黑天鹅"事件,那就用安全库存,即供应链的第二道放线来对付。问题是,安全库存是不是合适的应对方案?

答案是否定的。

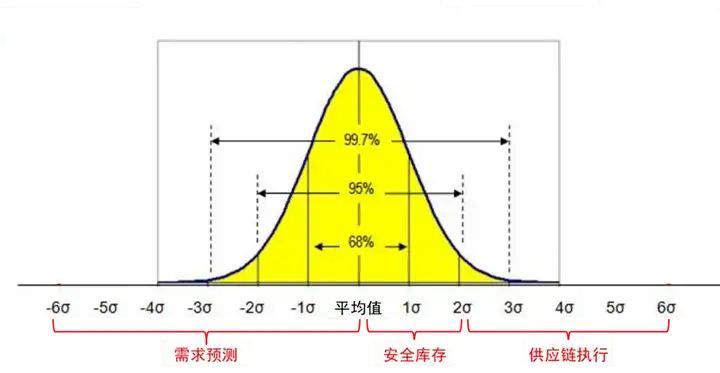

让我们用统计学的思路来分析。如图 1,假定事件发生的概率符合正态分布,如果单纯靠需求预测,我们大致能在50%的情况下完全满足需求;如果要提高服务水平,那就得加安全库存,比如放两个西格玛的安全库存,服务水平可提高到97%左右;如果要求更高的服务水平,需要的库存投入就非常大,投资回报急剧下降,所以就主要靠供应链执行。

图 1:三道防线应对的问题各不相同

在我的经历中,做得比较好的企业通过预测和安全库存,一般能够有计划地达到95%左右的服务水平,也就是2个西格玛的服务水平。顶级的企业能够达到3个西格玛上下:4个西格玛是极限,叫四西格玛墙,很难突破。一般的企业呢,大致只能在1个西格玛的水平徘徊(百分之八十几的服务水平)。

就新冠疫情这样的"黑天鹅"事件来说,发生的概率相当低,需求预测和安全库存显然不是最合适的应对方案----加拿大人备了那么多的口罩,最终成了笑柄,就是活生生的例子。安全库存的成本是如此之高,连加拿大这样的有钱人也对付不了:路透社报道,加拿大人把钱都花在买那些医疗用品上,就再也没钱来管理这些库存了,比如把快过期的让医院用掉,补充更新库存等。这不,最后那么多的口罩就只好过期了。

放到更大的供应链环境里,我们知道供应商会遭受地震、水灾,经历政治动乱,甚至被火烧了,但这样的小概率事件,我们不能靠备份或者冗余来应对(比如安全库存),因为那样做的话成本太高,我们早都破产了;我们的解决方案是通过执行来弥补:对供应商重选择,重管理,选择最合适的供应商做生意,选择能力强、管理水平高的企业,抗风险能力也强;跟关键供应商建立长期关系,适当集中采购额,万一发生了小概率事件,也好驱动它们快速响应来补救。

作为采购方,我们更要保持灵敏的嗅觉,善于从蛛丝马迹中发现问题,尽快采取行动。让我们看个诺基亚和爱立信的例子。

这两个企业都是曾经的手机巨头,都用飞利浦的芯片,而且都是飞利浦在美国新墨西哥州的工厂。那里的工厂突然着火了,火势虽然不大,而且很快就扑灭了,但对生产芯片的工艺还是造成很大的影响。所不同的是,诺基亚一发现苗头,就立即行动,让飞利浦把自己的订单转到新加坡的工厂;爱立信呢,还是慢慢吞吞,一层一层地汇报,等终于回过神了,诺基亚早已把新加坡工厂的产能都占完了。芯片供应中断,爱立信就没法导入新产品,就这一个事件,成为爱立信退出手机行业的导火索。

就新冠病毒这样的全球疫情来说,各国政府都有很多功课要做,一方面要预防为主,另一方面要建立更好的应急机制,加强执行力度来应对。比如中国用10天的时间,就建成方舱医院;美国启动战时生产法,连通用汽车这样的老油条,都给驱动起来制造呼吸机。

此外,人们一看到"执行"二字,首先联想到的就是撒腿快跑。这是"做到"。没错,我们是要"做到",但不要忘了,要做到,还得先知道:如果你的眼睛是蒙着的,看不到海啸过来,不管你跑得多快,还是会被淹死的。对供应链来说,这就要求信息的透明和对称,一方面要借助信息技术来解决手段问题,让大家有能力分享信息;另一方面要消除组织壁垒和博弈,让大家有意愿分享信息。

当然有人会说,美国人民对疫情的发生一清二楚,也没听说过哪个机构在藏着掖着,可那些不怕死的人呢,还不是一样地在海滩上玩,在大街上窜来窜去,口罩都不戴?没错,但知道跟不知道还是有天壤之别的:即便知道了,傻人还是会继续做傻事;但如果不知道的话,聪明人也可能在做傻事。

评论